为深入践行习近平新时代中国特色社会主义思想的指引,传承文化基因,夯实专业素养。近日,建筑工程学院师生秉持“建德精工、匠心筑梦”的院训精神,赴苏州开展“寻迹建筑之美”暑期社会实践。此次活动由建筑装饰系的王林星、程欣老师带队,建筑装饰工程技术、建筑室内设计专业的8名学生共同参与。寻访前,师生们查阅了相关资料,商定了详细的寻访目标与计划,为此次寻访活动的顺利进行做好充分准备。

探寻渔乡文化,见证秀美村庄的振兴道路

近年来,依托得天独厚的文化与自然资源,苏州环太湖沿线美丽乡村建设走出了一条独具特色的发展之路。为更好地激活服务乡村振兴战略思维,师生们先后寻访了环太湖沿线的苏州市吴中区光福镇的冲山村、坎上村和渔港村等。

首站到达的是入选国家“红色美丽村庄建设试点”的光福镇冲山村。1944年9月,太湖游击队“冲山突围”战斗在这里打响,作为战斗发生地的冲山村也成为环太湖乡村振兴的红色地标。江苏省党员教育实境课堂示范点、江苏省党史教育基地——新四军太湖游击队纪念馆坐落于此。师生们在参观过程中,被生动再现的新四军游击队艰苦卓绝奋战情景所感染,自觉凝聚起传承红色基因的使命担当,鼓起迈进新征程、奋进新时代的精神力量。

随后,师生们来到被称为“最美打卡地”的坎上村和具有“中国内湖第一渔港”之称的渔港村。如今,依托太湖“水”资源赋能乡村振兴发展成为趋势,坎上村一间间具有地方艺术风格的时尚民宿成为休闲度假的新基地。光福镇渔港村养育了世世代代与太湖相依的光福渔民,累积了千年的“渔乡文化”,在阳光的映衬下,渔港村像是镶嵌在太湖环抱里的一颗明珠,岸边上百艘渔船安静地停靠着,桅杆密集耸立。一方水土养育了一方人民,碧波万顷的太湖水给予了沿线乡村千年的滋养,雄辩地证明了“绿水青山就是金山银山”生态文明建设理念。

走进诗意江南,重温姑苏古城的文化记忆

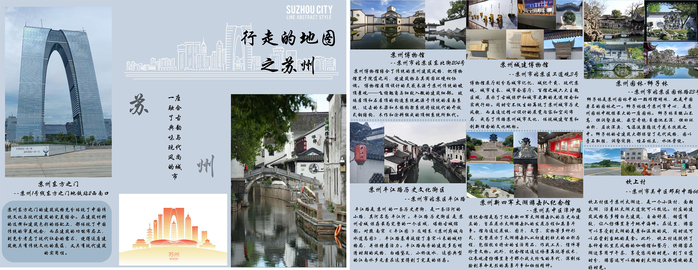

一座姑苏城,半部江南诗。京杭大运河宛如一条流动的历史长河,赋予苏州城绵延不息的文化传承,古朴的石板路两旁,白墙黛瓦的建筑群错落有致,每一块砖、每一片瓦都承载着文化的烙印。江南古镇因水而兴,是文化与自然景观千年传承的活态样本,在探访木渎古镇的过程中,师生们积极探索历史文化建筑的传承、保护与利用方法。在中国历史文化保护与传承示范案例之一的平江路历史文化街区,大家不仅感受到历史的厚重,还深刻体会到“修旧如旧”和“多元主体共同参与”的发展原则。

今年两会期间,习近平总书记参加江苏代表团审议时强调:“要把博物馆事业搞好。博物馆建设要更完善、更成体系,同时发挥好博物馆的教育功能。”为了贯彻习近平总书记的思想指引,进一步感知苏州城市记忆,师生们先后寻访了苏州博物馆、苏州城建博物馆及苏州园林博物馆,在参观中感受精彩的吴地文化内涵,并更加珍视这一历史文化命脉。寻访的最后一站,师生们来到有苏州新大门之称的“东方之门”,在这座伟岸的现代地标建筑中,感悟城市发展的新姿态。

实景课程思政,深化专业素养与实践能力

在寻访过程中,两位老师结合专业知识,给学生们就地上了一堂直观生动的“行走的思政课”。程欣老师给学生们讲解了苏州园林里的建筑装饰特征和现代建筑的设计理念,鼓励学生们将传统元素融入现代设计;王林星老师以仓街为例,讲解现代建筑如何运用材料、结构、造型等设计语言传承在地文化基因,引导学生们积极探索建筑技术与艺术共融发展的新方法。

两位老师还引导学生们关注建筑背后的工匠精神和文化传承,并现场就苏州博物馆设计中的“江南特色”和细节工艺等与同学们展开热烈讨论,指导学生结合此次寻访的理解与收获制作完成了系列设计作品和摄影作品。活动结束后同学们表示,此次实践活动不仅提升了他们的专业素养,也更深刻地理解了建筑文化的内涵和设计理念,感受到工匠精神的魅力。

此次寻访活动是建筑工程学院“建德精工、匠心筑梦”院训精神引领下的一次生动实践,师生们通过行走的课堂,寻迹了红色建筑、乡村建筑、传统建筑、地标建筑、现代建筑,通过镜头记载、传播建筑之美,同时更深入挖掘了建筑文化内涵与设计理念,感悟传承大国工匠精神。他们表示,将在未来的工作、学习与生活中充分依托中华优秀传统文化,不断践行创造性转化、创新性发展理念,弘扬工匠精神,以实际行动助推学校的高质量发展。

(文:程欣/图:王林星/审核:徐亚)